|

|

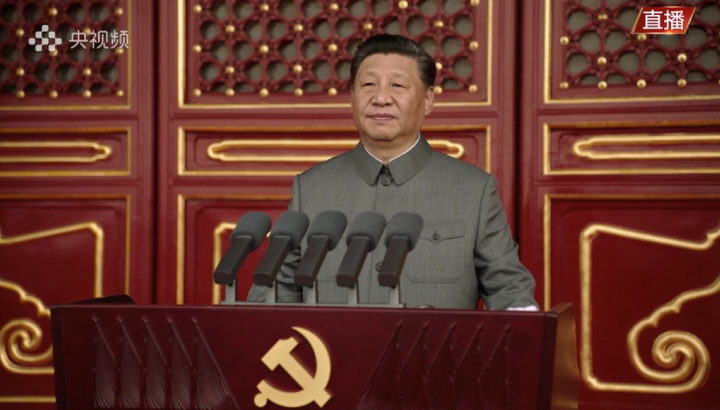

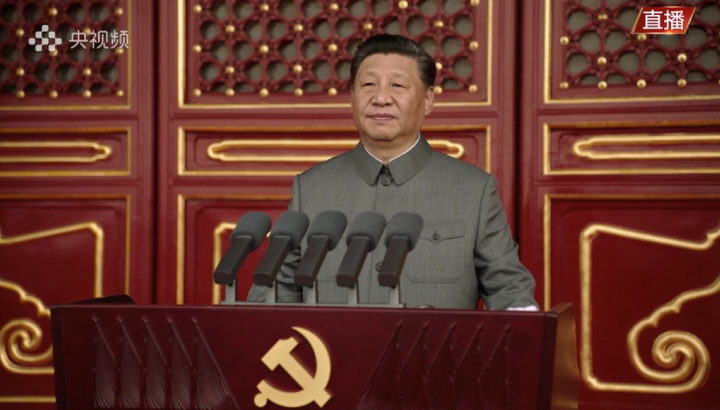

Zarah Sultana e Jeremy Corbyn Zarah Sultana e Jeremy Corbyn

Dieci anni dopo il suo libro The Extreme Centre, Tariq Ali sul blog di Verso books riflette sulla necessità di sviluppare un progetto politico indipendente dal Labour Party spiegando perchè aderisce al progetto lanciato da Jeremy Corbyn e Zarah Sultana. Una lettura interessante anche se in un contesto molto differente dal nostro. Ovviamente auguriamo grande successo alle nostre compagne e ai nostri compagni. Quasi superfluo segnalare che l’ormai classico di Tariq Ali sull’estremismo di centro non è mai stato pubblicato nel nostro paese. Buona lettura! (M.A.)

Dieci anni fa ho scritto “The Extreme Centre” . Era una critica alla “politica democratica” dopo la crisi finanziaria del 2008. Nulla era cambiato dopo la crisi e il libro criticava aspramente la convergenza tra partiti politici di centro-destra e centro-sinistra nel mondo occidentale, quella che Bill Clinton negli anni ’90 definì “triangolazione” (prima di essere leggermente screditato dalla sua stessa triangolazione personale). Questo “centro estremo” era il risultato politico del neoliberismo e delle dottrine economiche ad esso collegate. Il risultato fu una forte restrizione dello spazio disponibile per qualsiasi seria alternativa politica.

All’epoca sostenevo che il centro estremo abbracciasse l’intero panorama politico occidentale: Repubblicani e Democratici negli Stati Uniti, New Labour e Tories in Gran Bretagna, socialisti e conservatori in Francia, coalizioni assortite in Germania, un centro-sinistra/centro-destra scandinavo “praticamente identico”, tutti che “gareggiano in servilismo di fronte all’Impero”. In quasi tutti i casi il sistema bipartitico/tripartitico si è trasformato in un governo nazionale efficace. Era inevitabile che ci fosse un’opposizione, e la sinistra doveva rompere decisamente con questo tipo di politica se voleva occupare quel ruolo. Alla fine non ci è riuscita.

L’ascesa dei partiti di estrema destra in Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia ha ormai eclissato la tradizionale politica di centro estremo. È l’estrema destra che oggi costituisce il polo di attrazione e i suoi successi in alcuni paesi hanno spinto il centro estremo verso destra, anche in Gran Bretagna. Il governo Starmer e la stragrande maggioranza del Partito Laburista Parlamentare (PLP) hanno sostenuto il genocidio a Gaza, le soluzioni di privatizzazione e gli attacchi ai diritti sociali e alle tradizionali politiche socialdemocratiche in patria. Sulla scena internazionale, Starmer è un fedele cagnolino che si è ripetutamente coperto di vergogna, disilludendo chiunque prestasse attenzione dall’illusione che la Gran Bretagna sia uno Stato sovrano.

Continue reading Tariq Ali: Dal centro estremo al YOUR PARTY

La Primavera di Praga ha un destino curioso: è stata condannata e seppellita due volte, dai vincitori di ieri e da quelli di oggi. I suoi primi becchini furono i normalizzatori del 1968, che con l’aiuto dell’invasione sovietica ristabilirono nel paese la dittatura burocratico-poliziesca, minacciata mortalmente dalla protesta popolare, e condannarono la Primavera alla stregua di una controrivoluzione. Misero per iscritto il loro verdetto, in un documento intitolato Lezioni [dallo sviluppo della crisi nel partito e nella società dopo il XIII congresso del PcC], che diventò interpretazione ufficiale della storia. Chi voleva mantenere il posto, pubblicare, agire in pubblico, fare carriera, doveva ripetere le formulette di quell’elaborato ideologico e condannare pubblicamente i revisionisti, gli opportunisti di destra, i rinnegati e i controrivoluzionari, che, si pretendeva allora, sovvertivano le «basi del socialismo» in Cecoslovacchia. Per la seconda volta è ai nostri giorni, nel 1993, che si celebrano i funerali della Primavera di Praga. I nuovi vincitori depongono nella bara i suoi ispiratori e i suoi attori. Il parlamento ceco infatti ha approvato, e il presidente Václav Havel ha firmato, una legge, che definisce il periodo dal 1948 al novembre 1989 una fase durante la quale la società – per ben quaranta anni – è stata violentata da un’organizzazione criminale, il Partito comunista di Cecoslovacchia. Uno degli esponenti governativi ha scritto, per illustrare e difendere la suddetta legge, che anche i politici della Primavera erano rimasti guardiani del campo di concentramento, soltanto, a differenza dei loro cattivi predecessori, erano buoni (cfr. «Rudé právo», 18 giugno 1993). La Primavera di Praga ha un destino curioso: è stata condannata e seppellita due volte, dai vincitori di ieri e da quelli di oggi. I suoi primi becchini furono i normalizzatori del 1968, che con l’aiuto dell’invasione sovietica ristabilirono nel paese la dittatura burocratico-poliziesca, minacciata mortalmente dalla protesta popolare, e condannarono la Primavera alla stregua di una controrivoluzione. Misero per iscritto il loro verdetto, in un documento intitolato Lezioni [dallo sviluppo della crisi nel partito e nella società dopo il XIII congresso del PcC], che diventò interpretazione ufficiale della storia. Chi voleva mantenere il posto, pubblicare, agire in pubblico, fare carriera, doveva ripetere le formulette di quell’elaborato ideologico e condannare pubblicamente i revisionisti, gli opportunisti di destra, i rinnegati e i controrivoluzionari, che, si pretendeva allora, sovvertivano le «basi del socialismo» in Cecoslovacchia. Per la seconda volta è ai nostri giorni, nel 1993, che si celebrano i funerali della Primavera di Praga. I nuovi vincitori depongono nella bara i suoi ispiratori e i suoi attori. Il parlamento ceco infatti ha approvato, e il presidente Václav Havel ha firmato, una legge, che definisce il periodo dal 1948 al novembre 1989 una fase durante la quale la società – per ben quaranta anni – è stata violentata da un’organizzazione criminale, il Partito comunista di Cecoslovacchia. Uno degli esponenti governativi ha scritto, per illustrare e difendere la suddetta legge, che anche i politici della Primavera erano rimasti guardiani del campo di concentramento, soltanto, a differenza dei loro cattivi predecessori, erano buoni (cfr. «Rudé právo», 18 giugno 1993).

Continue reading Karel Kosic: La duplice condanna della Primavera di Praga (1995)

Lucio Lombardo Radice dedicò la sua raccolta di scritti ‘Socialismo e libertà’, pubblicata da Editori Riuniti nel 1968, “alla cara memoria di Palmiro Togliatti, maestro di passione rivoluzionaria, di coraggio intellettuale” e “alla lotta rivoluzionaria per la libertà, necessità di vita di un socialismo maturo di Alexandr Dubcek, di tutti i compagni cechi e slovacchi“. Lucio Lombardo Radice dedicò la sua raccolta di scritti ‘Socialismo e libertà’, pubblicata da Editori Riuniti nel 1968, “alla cara memoria di Palmiro Togliatti, maestro di passione rivoluzionaria, di coraggio intellettuale” e “alla lotta rivoluzionaria per la libertà, necessità di vita di un socialismo maturo di Alexandr Dubcek, di tutti i compagni cechi e slovacchi“.

Per una casualità della storia l’invasione della Cecoslovacchia avvenne proprio nella giornata dell’anniversario della morte, quattro anni prima, di Togliatti. In quelle settimane L’Unità e Rinascita puntellarono la posizione del partito di sostegno a Dubcek con gli articoli di e su Togliatti.

L’intervento militare deciso da Breznev era diretto contro il Partito Comunista di quel paese che aveva avviato un “nuovo corso” che suscitò un clima di entusiasmo e consenso in quella che fu definita la Primavera di Praga.

Riassunse con sarcasmo le motivazioni ufficiali dell’occupazione militare l’allora ministro degli esteri Ji?í Hájek:

“I capi degli Stati interventisti sostennero di voler difendere il paese aggredito dalla contro rivoluzione ma le loro truppe non trovarono alcuna controrivoluzione e alcun controrivoluzionario. Arrestarono e deportarono invece i massimi esponenti degli organismi costituzionali e il vertice del partito comunista. Uccisero alcune decine di cittadini inermi molti dei quali spirarono con il canto dell’Internazionale sulle labbra. Se proprio si vuole parlare di controrivoluzione nel ‘68 in Cecoslovacchia bisogna dire da un punto di vista fattuale e in base a un’analisi marxista che atto controrivoluzionario è da considerare l’invasione realizzata in spregio della volontà del governo, del parlamento, del popolo cecoslovacco con alla testa il partito comunista. La funzione dirigente di questo, peraltro, nella battaglia per la riforma e la democratizzazione era riconosciuta come mai era accaduto in precedenza, amplissimo era il sostegno popolare all’opposizione a ingerenze esterne. E ancora cosaltro è se non controrivoluzionario un intervento armato grazie al quale venne soffocato un processo che mirava a portare la società da un sistema di direzione dirigistico-burocratico a forme di democrazia superiore del socialismo? Dopo l’intervento con la costante pressione del vertice sovietico dell’epoca a Praga assunse il potere un gruppo di persone che fin dall’inizio erano d’accordo con gli interventisti o che agli stessi si unirono in seguito. Con la politica della «normalizzazione liquidarono tutte le conquiste della “Primavera di Praga”.

Continue reading SOCIALISMO E LIBERTA’. La Primavera di Praga

1EN-625-B1945

Orwell, George (eigentl. Eric Arthur

Blair),

engl. Schriftsteller,

Motihari (Indien) 25.1.1903 – London

21.1.1950.

Foto, um 1945. Su La Stampa del 14 agosto lo storico Giovanni De Luna in un articolo dedicato all’ottantesimo anniversario della pubblicazione de la Fattoria degli animali ha definito “impostazione trotzkista” quella di George Orwell. Se è vero che lo scrittore inglese rimase fino alla morte un convinto sostenitore del socialismo è più controverso il suo trotskismo. Di certo Orwell rimase un sostenitore del socialismo.

Sul tema vi propongo la traduzione dell’articolo di Anna Vaninskaya, Thermidor: The Revolution Betrayed in Trotsky, Orwell and Serge dalla rivista Critical Quarterly.

Introduzione

Nella storia del XX secolo, i due decenni dal 1917 al 1937 hanno rappresentato un momento culminante delle rivoluzioni di sinistra. A partire dalla Rivoluzione russa del 1917 e dai suoi falliti seguiti europei, il fermento si diffuse in tutto il mondo mentre partiti di sinistra di vario tipo – dai comunisti agli anarchici – organizzavano scioperi generali, rivolte violente e repubbliche di breve durata.1 Ma nonostante la diversità dei loro fini ideologici e dei mezzi pratici, questi fermenti rivoluzionari avevano una cosa in comune: il fallimento. Tutte furono represse direttamente o fallirono nel mantenere le loro promesse a causa delle azioni dei governi esistenti, dei rivali politici, dei nemici esterni o dei “traditori” interni. Fu proprio lo spettro del tradimento a stimolare particolarmente l’immaginazione della sinistra e a ispirare una grande ondata di autoanalisi politica,2 nonché una forte risposta letteraria da parte di un gruppo internazionale di romanzieri. Il modernista americano John Dos Passos, meglio conosciuto per Manhattan Transfer e la trilogia U.S.A., concluse la sua meditazione romanzesca del 1939 sulle sorti della sinistra americana, Adventures of a Young Man, con il “tradimento” stalinista della rivoluzione spagnola del 1936. Il modernista tedesco Alexander Döblin, autore del romanzo urbano Berlin Alexanderplatz, dedicò quella che considerava la sua opera storica più importante, November 1918: A German Revolution (1939-1950), alla rivoluzione tedesca “tradita” dai socialdemocratici (il secondo volume era intitolato Un popolo tradito).3 Il famoso romanziere politico francese André Malraux attribuì gran parte della responsabilità della sanguinosa repressione di Chiang Kai-shek dell’insurrezione comunista di Shanghai del 1927 alla Internazionale Comunista nel suo romanzo più famoso, La Condition Humaine (1933).4 E una serie di romanzieri russi, ucraini e dell’Europa centro-orientale, tra cui il più famoso Arthur Koestler in Darkness at Noon (1940), si confrontò con il presunto tradimento della Rivoluzione russa fin dal suo primo anno.5 Nessuna fazione della sinistra nel periodo tra le due guerre, dagli stalinisti ai trotskisti ai socialdemocratici, sfuggì all’accusa, ma cosa significava dire che una rivoluzione era stata “tradita”? Il tradimento è la violazione di una presunta lealtà, un affronto a una fiducia preesistente: presuppone la fede nell’ideale della solidarietà contro i nemici esterni. Solo chi dovrebbe stare dalla stessa parte può tradire: ex compagni, leader o organizzazioni di partito che sono percepiti – dalle autoproclamate vittime del tradimento e dai custodi della fiamma originaria – come colpevoli di aver deluso, svenduto o attivamente soppresso gli obiettivi condivisi della rivoluzione. Come disse George Orwell di Koestler: “Sta scrivendo dell’oscurità, ma è l’oscurità di quello che dovrebbe essere mezzogiorno. A volte pensa che le cose avrebbero potuto andare diversamente. L’idea che Tizio o Caio abbiano ‘tradito’, che le cose siano andate male solo a causa della malvagità individuale, è sempre presente nel pensiero di sinistra”. 6 La scrittura del tradimento è quindi appannaggio esclusivo dei rivoluzionari stessi e di coloro che in qualche modo si identificano con il movimento rivoluzionario e i suoi obiettivi primari, e come tale è qualitativamente diversa dalla rappresentazione della rivoluzione da parte dei non credenti e degli estranei, da parte di tutti coloro che non sono artefici, partecipanti volontari o almeno simpatizzanti della causa iniziale. Nessun monarchico o nazionalista avrebbe accusato Stalin di aver tradito le rivoluzioni comuniste in Russia e in Cina negli anni ’20, né Ebert e Noske di aver tradito quella tedesca nel 1919. Il tradimento è sempre negli occhi dello spettatore.

Continue reading Anna Vaninskaya: Termidoro. La rivoluzione tradita in Trotsky, Orwell e Serge

Negli Stati Uniti lo scontro tra democratici e repubblicani è fortissimo, ma “le fantasie di unità nazionale alimentano la spinta bipartisan verso una nuova guerra fredda”. Lo spiega Jeet Heer su The Nation. Buona lettura! Negli Stati Uniti lo scontro tra democratici e repubblicani è fortissimo, ma “le fantasie di unità nazionale alimentano la spinta bipartisan verso una nuova guerra fredda”. Lo spiega Jeet Heer su The Nation. Buona lettura!

Gli Stati Uniti sono così polarizzati che spesso sembrano sull’orlo del collasso civile, se non della guerra civile. Ma c’è un tema che ha ancora il potere di unire l’élite politica: il desiderio condiviso da Democratici e Repubblicani di impegnarsi in una competizione tra grandi potenze contro la Cina.

Le divisioni interne e il bellicismo esterno spesso vanno di pari passo. Infatti, la presunta minaccia cinese offre ai politici un nemico molto conveniente, che deve essere respinto non solo per ragioni geopolitiche, ma anche perché l’unico modo per impedire che l’America vada in pezzi è mobilitarsi per la guerra. Nel 2019, Steve Bannon ha candidamente riflettuto che “in un Paese così diviso… l’unica cosa che lo tiene unito è la Cina”. Nel 2023, Joe Biden ha fatto eco a questo sentimento affermando che “vincere la competizione con la Cina dovrebbe unirci tutti”. O, come osservò Randolph Bourne più di un secolo fa, “la guerra è la salute dello Stato”.

Continue reading Jeet Heer: Il pericoloso consenso di Washington sulla Cina

|

Zarah Sultana e Jeremy Corbyn

Zarah Sultana e Jeremy Corbyn

La Primavera di Praga ha un destino curioso: è stata condannata e seppellita due volte, dai vincitori di ieri e da quelli di oggi. I suoi primi becchini furono i normalizzatori del 1968, che con l’aiuto dell’invasione sovietica ristabilirono nel paese la dittatura burocratico-poliziesca, minacciata mortalmente dalla protesta popolare, e condannarono la Primavera alla stregua di una controrivoluzione. Misero per iscritto il loro verdetto, in un documento intitolato Lezioni [dallo sviluppo della crisi nel partito e nella società dopo il XIII congresso del PcC], che diventò interpretazione ufficiale della storia. Chi voleva mantenere il posto, pubblicare, agire in pubblico, fare carriera, doveva ripetere le formulette di quell’elaborato ideologico e condannare pubblicamente i revisionisti, gli opportunisti di destra, i rinnegati e i controrivoluzionari, che, si pretendeva allora, sovvertivano le «basi del socialismo» in Cecoslovacchia. Per la seconda volta è ai nostri giorni, nel 1993, che si celebrano i funerali della Primavera di Praga. I nuovi vincitori depongono nella bara i suoi ispiratori e i suoi attori. Il parlamento ceco infatti ha approvato, e il presidente Václav Havel ha firmato, una legge, che definisce il periodo dal 1948 al novembre 1989 una fase durante la quale la società – per ben quaranta anni – è stata violentata da un’organizzazione criminale, il Partito comunista di Cecoslovacchia. Uno degli esponenti governativi ha scritto, per illustrare e difendere la suddetta legge, che anche i politici della Primavera erano rimasti guardiani del campo di concentramento, soltanto, a differenza dei loro cattivi predecessori, erano buoni (cfr. «Rudé právo», 18 giugno 1993).

La Primavera di Praga ha un destino curioso: è stata condannata e seppellita due volte, dai vincitori di ieri e da quelli di oggi. I suoi primi becchini furono i normalizzatori del 1968, che con l’aiuto dell’invasione sovietica ristabilirono nel paese la dittatura burocratico-poliziesca, minacciata mortalmente dalla protesta popolare, e condannarono la Primavera alla stregua di una controrivoluzione. Misero per iscritto il loro verdetto, in un documento intitolato Lezioni [dallo sviluppo della crisi nel partito e nella società dopo il XIII congresso del PcC], che diventò interpretazione ufficiale della storia. Chi voleva mantenere il posto, pubblicare, agire in pubblico, fare carriera, doveva ripetere le formulette di quell’elaborato ideologico e condannare pubblicamente i revisionisti, gli opportunisti di destra, i rinnegati e i controrivoluzionari, che, si pretendeva allora, sovvertivano le «basi del socialismo» in Cecoslovacchia. Per la seconda volta è ai nostri giorni, nel 1993, che si celebrano i funerali della Primavera di Praga. I nuovi vincitori depongono nella bara i suoi ispiratori e i suoi attori. Il parlamento ceco infatti ha approvato, e il presidente Václav Havel ha firmato, una legge, che definisce il periodo dal 1948 al novembre 1989 una fase durante la quale la società – per ben quaranta anni – è stata violentata da un’organizzazione criminale, il Partito comunista di Cecoslovacchia. Uno degli esponenti governativi ha scritto, per illustrare e difendere la suddetta legge, che anche i politici della Primavera erano rimasti guardiani del campo di concentramento, soltanto, a differenza dei loro cattivi predecessori, erano buoni (cfr. «Rudé právo», 18 giugno 1993). Lucio Lombardo Radice dedicò la sua raccolta di scritti ‘Socialismo e libertà’, pubblicata da Editori Riuniti nel 1968, “alla cara memoria di Palmiro Togliatti, maestro di passione rivoluzionaria, di coraggio intellettuale” e “alla lotta rivoluzionaria per la libertà, necessità di vita di un socialismo maturo di Alexandr Dubcek, di tutti i compagni cechi e slovacchi“.

Lucio Lombardo Radice dedicò la sua raccolta di scritti ‘Socialismo e libertà’, pubblicata da Editori Riuniti nel 1968, “alla cara memoria di Palmiro Togliatti, maestro di passione rivoluzionaria, di coraggio intellettuale” e “alla lotta rivoluzionaria per la libertà, necessità di vita di un socialismo maturo di Alexandr Dubcek, di tutti i compagni cechi e slovacchi“.

Negli Stati Uniti lo scontro tra democratici e repubblicani è fortissimo, ma “le fantasie di unità nazionale alimentano la spinta bipartisan verso una nuova guerra fredda”. Lo spiega

Negli Stati Uniti lo scontro tra democratici e repubblicani è fortissimo, ma “le fantasie di unità nazionale alimentano la spinta bipartisan verso una nuova guerra fredda”. Lo spiega