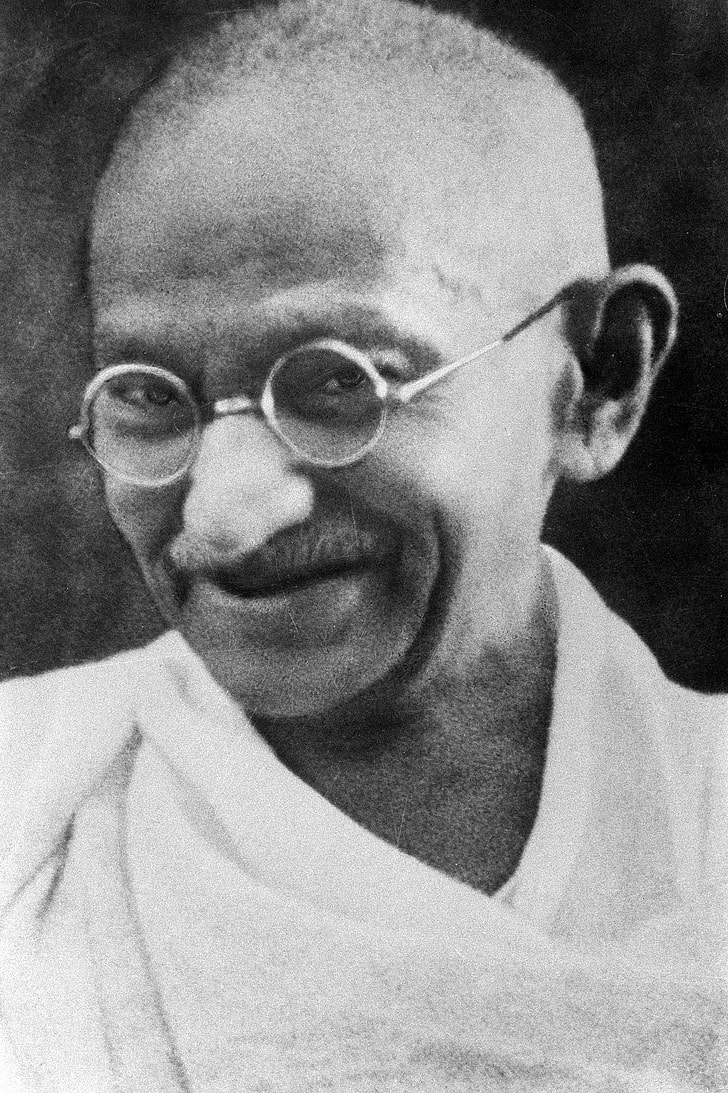

Questo articolo di Nirmal Kumar Bose, antropologo indiano e compagno di lotta di Gandhi, è tratto dalla raccolta curata da Erich Fromm “L’umanesimo socialista” del 1965 (prima edizione italiana 1971).

Questo articolo di Nirmal Kumar Bose, antropologo indiano e compagno di lotta di Gandhi, è tratto dalla raccolta curata da Erich Fromm “L’umanesimo socialista” del 1965 (prima edizione italiana 1971).

Introduzione. Il problema principale che l’umanità si trova a fronteggiare oggi, è il problema della guerra. Malgrado siano stati fatti notevoli sforzi fino dalla prima guerra mondiale per istituire un foro dove le nazioni possano risolvere pacificamente i loro conflitti, l’umanità non sembra avvicinarsi alla formazione di una singola comunità mondiale. Tutte le nazioni desiderano evitare la guerra, pure non vedono un’altra alternativa al di fuori di essa, per cui la guerra rimane ancora il mezzo più efficace da cui trarre risultati decisivi, sebbene il costo possa essere alto.

Gandhi riconobbe molto chiaramente che la famiglia umana forse non potrà mai raggiungere uno stato dove non ci sia conflitto, o dove il conflitto non debba più essere risolto dall’«azione diretta». Così egli tentò di trovare un sostituto alla guerra che sarebbe stato ugualmente efficace ma che non avrebbe lasciato gli uomini come ora, degradati dopo un conflitto. Nella ricerca di questo sostituto inventò la tecnica del satyagraha, con cui i conflitti potrebbero essere condotti ad un civile livello morale.

Satyagraha. Letteralmente la parola satyagraha significa «insistenza sulla verità». L’ipotesi principale che sta alla base è che nessun uomo vede la verità nella sua completezza, e che egli perciò non ha il diritto morale di imporre un punto di vista particolare agli altri. Tuttavia è suo diritto e dovere vivere in accordo con i suoi punti di vista, e opporsi a qualunque cosa gli sembri sbagliata nelle prospettive degli altri.

Il satyagrahi, o l’uomo che pratica il satyagraha, rifiuta di cooperare con un sistema sociale basato sull’immoralità. Allo stesso tempo, egli tenta di costruire un diverso modo di vita nei termini di ciò che egli giudica sia morale. Il satyagraha ha due aspetti: uno costruttivo, l’altro che conduce all’opposizione, militante ma civile, agli errori.

Nel caso di tale resistenza, il satyagrahi sopporta coraggiosamente e pazientemente ogni violenza che il suo «oppositore» può fargli, pure rifiutando di considerare il suo oppositore come un «nemico», e tende alla sua conversione. Per lui la famiglia umana non potrà mai

essere divisa fra quelli che sono amici e quelli che sono nemici.

In guerra, d’altra parte, una violenza superiore impone una particolare prospettiva di verità agli altri. La vittoria non significa necessariamente che i vincitori siano moralmente più nel giusto dei loro avversari, sebbene i vincitori lo abbiano sempre dichiarato. L’abilità

di lottare in guerra non dipende dalla moralità di una causa, ed ha una ben piccola attinenza con questa.

Nel satyagraha, il satyagrahi non solo tenta di vivere in accordo con le proprie vedute, ma si sforza anche di accettare qualunque cosa possa essere giusta e corretta nei princìpi del suo oppositore. Il satyagraha termina quindi quando le parti in conflitto arrivano ad una soluzione che comprende tutto ciò che è «vero» da entrambe le parti. Non c’è mai vittoria o disfatta, ma un accordo sottoscritto volontariamente da entrambe le parti, mentre le istituzioni o le pratiche dimostrate errate vengono distrutte durante il conflitto.

Per tutta la sua vita Gandhi cercò di organizzare le masse dell’india a questa «pratica collettiva di disobbedienza civile », così che esse potessero sradicare le numerose debolezze presenti nella loro vita sociale e politica.

Scopo politico. Un corrispondente chiese una volta a Gandhi se ogni cosa potesse essere difesa con i mezzi della non-violenza. La sua risposta fu chiara ed energica.

Ciò che si ottiene con la violenza non solo non può essere difeso dalla non-violenza, ma quest’ultima richiede l’abbandono di tutti i guadagni illeciti.

D. È possibile l’accumulazione di capitale, al di fuori dell’uso della violenza, sia questa chiara o tacita?

R. Tale accumulazione da parte di privati è impossibile se non con mezzi violenti; ma l’accumulazione da parte dello stato in una società non-violenta non solo è possibile, ma è desiderabile e inevitabile (1)

In altre parole, una comunità deve mettere in ordine la propria casa prima di poter prevenire, con la nonviolenza, un’aggressione ai suoi giusti diritti.

Quale dovrebbe essere il carattere di tale comunità?

Quali dovrebbero essere i suoi scopi economici, e come dovrebbe essere organizzato lo stato? Procederemo a fornire una risposta per quanto più è possibile con le parole di Gandhi.

Nel 1904 Gandhi fu profondamente influenzato dai pensieri di Ruskin. Più tardi egli pubblicò una parafrasi di A quest’ultimo in lingua Gujarati, che era la sua lingua madre. Le idee principali derivate da Ruskin erano:

1. Che il bene dell’individuo è compreso nel bene di tutti.

2. Che un lavoro di avvocato ha lo stesso valore di quello di barbiere, in quanto tutti hanno lo stesso diritto a guadagnarsi la vita con il loro lavoro.

3. Che una vita di lavoro, cioè la vita del coltivatore del suolo e dell’artigiano, è la vita che più vale di essere vissuta (2)

Nel 1928 egli spiegò inoltre:

Secondo me la costituzione economica dell’india e quindi del mondo dovrebbe essere tale che nessuno sotto di essa debba soffrire per necessità di cibo e vestiario. In altre parole ognuno dovrebbe essere in grado di ottenere un lavoro sufficiente a metterlo in condizione di sbarcare il lunario. E questo ideale può essere universalmente realizzato solo se i mezzi di produzione delle elementari necessità della vita rimangono sotto il controllo delle masse. Queste dovrebbero essere liberamente disponibili a tutti come l’aria e l’acqua di Dio sono o dovrebbero essere; non dovrebbero diventare un mezzo per lo sfruttamento di altri. La loro monopolizzazione da parte di qualsiasi paese,

nazione o gruppo di persone sarebbe considerata ingiusta. Il trascurare questo semplice principio è la causa della miseria che noi vediamo oggi, non solo in questa terra infelice, ma anche in altre parti del mondo (3).

Nella sua attività politica Gandhi tentò di operare attraverso il Congresso Nazionale Indiano per trasformare questa organizzazione democratica in uno strumento di pratica collettiva non-violenta. Incidentalmente, egli disse una volta di se stesso:

La violenza non è monopolio di un singolo partito. Conosco membri del Parlamento che non sono né comunisti né socialisti, ma che sono sinceramente devoti al culto della violenza. Diversamente, conosco socialisti e comunisti che non ucciderebbero una mosca, ma che credono nella proprietà universale degli strumenti di produzione. Mi dichiaro uno di loro (4).

Questo era il 1938. Possiamo ora considerarlo come un socialista che credeva nella moralità della non-violenza. Gandhi aveva, tuttavia, forti tendenze verso l’anarchia, perché egli credeva nella supremazia dell’individuo più che in quella dello stato. Ma anche riconosceva che, finché la natura umana rimane quella che è, uno stato sarà necessario; ma il migliore stato è quello che governa al minimo. Scrisse una volta ad un corrispondente:

È mia ferma convinzione che se lo stato sopprimesse il capitalismo con la violenza, esso sarebbe preso nelle spire della violenza stessa e fallirebbe nello sviluppare la non-violenza ad ogni costo.

Lo stato rappresenta la violenza in una forma concentrata ed organizzata. L’individuo ha un’anima, ma, poiché lo stato è una macchina priva di anima, non può mai svezzarsi dalla violenza a cui deve la sua esistenza.

Ciò che personalmente io preferirei non è una centralizzazione di potere nelle mani dello stato, ma un’estensione del senso di tutela, poiché secondo me la violenza della proprietà privata è meno dannosa della violenza dello stato. Tuttavia, se fosse inevitabile, sopporterei un minimo di proprietà statale.

D. Allora, signore, dobbiamo ritenere che la fondamentale differenza fra lei e i socialisti è che lei crede che gli uomini vivano più per autocoscienza e volontà che per abitudine, mentre loro credono che gli uomini vivano più per abitudine che per volontà, e questa è la ragione per cui lei lotta per un miglioramento di se stessi, mentre essi tentano di costruire un sistema in cui agli uomini sarà impossibile mettere in pratica i loro desideri di sfruttamento?

R. Pur ammettendo che l’uomo viva effettivamente per abitudine, io ritengo che sarebbe meglio per lui vivere esercitando la sua volontà. Io credo anche che gli uomini siano capaci di sviluppare la loro volontà ad un grado in cui la volontà riduce lo sfruttamento ad un minimo. Io guardo ad un’estensione del potere dello stato con la più grande paura, perché, sebbene mentre questo è apparentemente un bene poiché riduce lo sfruttamento, è il più gran male per l’umanità poiché distrugge l’individualità che sta alla radice del progresso. Sappiamo di molti casi in cui gli uomini hanno adottato la delega di potere, ma non uno in cui lo stato sia realmente esistito per il povero (5).

Anche la definizione di Gandhi della libertà deriva da questo particolare punto di vista, così come dalla sua convinzione che la Legge del Lavoro per il Pane sia la prima legge morale dell’esistenza umana. Ogni uomo deve guadagnare il suo pane col sudore della fronte; e il precetto deve essere preso in un senso letterale e non metaforico. Così egli definì lo Swaraj (6) per l’india nei seguenti termini:

Per Swaraj io intendo il governo dell’india col consenso del popolo, consenso accertato col più vasto numero della popolazione adulta, maschile e femminile, nativi o domiciliati, che hanno contribuito col lavoro manuale al servizio dello stato e che si sono preoccupati di registrare i loro nomi come votanti. Spero di dimostrare che il vero Swaraj non verrà dall’acquisizione di potere da parte di pochi, ma dall’acquisizione della capacità da parte di tutti di resistere all’autorità quando questa faccia abuso della sua forza. In altre parole, lo Swaraj deve essere raggiunto educando le masse ad avere il senso della loro capacità di regolare e controllare l’autorità (7).

Scopo economico. Abbiamo già descritto alcuni degli ideali economici di Gandhi. Egli credeva nella piccola comunità e nel rapporto diretto, in cui gli uomini vivono in uguaglianza dividendo il lavoro comune. Questo porta logicamente alla decentralizzazione della produzione. Allo stesso tempo egli disapprovava tutte le macchine pesanti, perché secondo lui, esse aiutavano ad aumentare i profitti e rendevano possibile per alcuni vivere sulla fatica degli altri. Ma, più tardi, egli modificò le sue vedute e avrebbe voluto avere tante macchine quante fossero necessarie per alleggerire il lavoro umano. Tuttavia non fu mai pronto a barattare la libertà umana in nome dell’efficienza produttiva.

Quando qualcuno gli chiese se fosse contro ogni macchina, rispose:

La mia risposta è energicamente « No ». Ma io sono contro la loro indiscriminata moltiplicazione. Rifiuto di essere abbagliato dall’apparente trionfo delle macchine. Sono senza compromessi contro ogni macchina distruttiva. Ma accoglierei favorevolmente i semplici utensili e strumenti e quelle macchine che risparmiano il lavoro individuale e alleggeriscono il peso di milioni di capanne (8).

Ancora:

Ciò su cui obietto è la smania per la macchina, non la macchina come tale. La smania è per ciò che viene chiamata la macchina che risparmia lavoro, e mentre gli uomini continuano a «risparmiare lavoro», migliaia sono senza lavoro e gettati sulle pubbliche strade a morire di inedia. Io voglio risparmiare tempo e lavoro, non per una frazione dell’umanità, ma per tutti; io voglio la concentrazione del benessere, non nelle mani di pochi, ma nelle mani di tutti. Oggi la macchina aiuta soltanto pochi a vivere alle spalle di milioni. Ciò che muove tutto questo non è filantropia verso un risparmio del lavoro, ma l’avidità. È contro questo stato di cose che io sto lottando con tutte le mie forze.

D. Quindi lei non sta lottando contro la macchina come tale, ma contro i suoi abusi che sono oggi tanto evidenti?

R. Vorrei dire « Sì » senza esitazioni; ma vorrei aggiungere che le verità scientifiche e le scoperte dovrebbero prima di tutto cessare di essere meri strumenti di avidità. Allora i lavoratori non saranno sopraffatti dal lavoro, e la macchina, invece di diventare un ostacolo, sarà un aiuto. Io sto puntando non allo sradicamento della macchina, ma alla sua limitazione (9).

Gandhi era favorevole alla piccola macchina che alleggerisce il lavoro. Ma cosa pensava delle fabbriche dove tale tipo di macchina viene prodotta? Di chi le possiede e di chi le dirige? La risposta era la seguente:

Sono abbastanza socialista da dire che tali fabbriche dovrebbero essere nazionalizzate, o controllate dallo stato. Esse dovrebbero funzionare solo alle condizioni più attraenti e ideali, non per profitto, ma per il benefìcio dell’umanità, e l’amore dovrebbe prendere il posto dell’avidità come movente. Io voglio una trasformazione delle condizioni di lavoro. Questa pazza corsa al benessere deve cessare, e ai lavoratori devono essere assicurati non solo un salario per vivere, ma un compito quotidiano che non sia solo una vana sfacchinata. La macchina sarà, a queste condizioni, un aiuto tanto per il lavoratore quanto per lo stato, o per l’uomo che la possiede… L’individuo è l’unica considerazione suprema. Il risparmio di lavoro dell’individuo dovrebbe essere l’oggetto, e l’onesta considerazione umanitaria e non l’avidità il movente. Sostituite l’avidità con l’amore ed ogni cosa andrà bene (10).

Sommario. Possiamo ora tentare di riassumere ciò che è stato detto fin’ora. È chiaro che Gandhi era ispirato dai più alti ideali di democrazia e di uguaglianza. Era un umanista anche prima di essere un nazionalista; e rifiutava in qualunque momento di lasciare in disparte i suoi sentimenti riguardo all’inscindibile natura della famiglia umana. Perseverò nella fede che questi sentimenti avrebbero prevalso su ogni altro, provvide che l’uomo fosse pronto a pagare il più alto prezzo per l’Amore e l’Unità.

Nei suoi esperimenti durante la lotta per l’indipendenza indiana, Gandhi tentò di forgiare uno strumento che potesse essere utile a tutta l’umanità. Egli sapeva che lo strumento non era ancora in grado di affrontare problemi internazionali, ma sperava che aumentando l’esperienza del satyagraha l’uomo sarebbe stato un giorno in grado di conservare un senso di unità umana anche quando coinvolto in un conflitto con coloro i quali la negavano. Quando il satyagraha fosse stato perfezionato da una intelligente applicazione, l’uomo avrebbe quindi posseduto un sostituto reale e morale alla guerra.

Un anno prima della seconda guerra mondiale, quando senti che il mondo si stava preparando ancora una volta ad un bagno di sangue, egli parlò umilmente dei suoi sforzi personali:

Sto accrescendo quotidianamente la mia conoscenza del satyagraha. Non ho un libro di testo da consultare quando è necessario, neppure il Gita, che ho chiamato il mio dizionario. Io concepisco il satyagraha come una scienza pratica. Può darsi che quanto io dichiari essere una scienza possa dar prova di non essere assolutamente una scienza, ma piuttosto le meditazioni e le opere di un folle, se non di un demente. Può darsi che ciò che è vero nel satyagraha sia antico come le colline. Ma non è stato ancora riconosciuto aver alcun valore nella soluzione dei problemi del mondo o piuttosto del solo supremo problema della guerra. Può darsi che ciò che si asserisce essere nuovo in sé proverà di non avere in realtà nessun valore nell’ambito di quel sommo problema. Può darsi che ciò si asserisce essere vittorie del satyagraha, siano in realtà vittorie non della verità e della non-violenza ma della paura della violenza.

Queste possibilità sono sempre state davanti a me. Sono senza aiuto. Tutto ciò che io presento alla nazione, è che adotti come soluzione la preghiera, o, il che è la stessa cosa, la costante attesa di Dio.

1 N. K. Bose, Selections from Gandhi, Ahmedabad, Navajivan Press, 1957.

2 Ibid.

3 Loc. cit.

4 Ibid.

5 N. K. Bose, Studies in Gandhism, Calcutta, Merit Publisher, 19623.

6 Governo autonomo dell’india richiesto dai nazionalisti in diani [N.d.T.].

7 Bose, Selections from Gandhi, cit.

8 Ibid.

9 Loc. cit.

10 Ibid.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.