Il 19 settembre 1985 se ne andava Italo Calvino, scrittore mai passato di moda, ormai un classico. Dati i tempi smemorati però è il caso di ricordare qualche tratto essenziale della biografia politica e la distanza etica ed estetica dall’eterna Italietta che non ha mai smesso di combattere e di raccontare. Il nostro paese è cambiato molto ma a comandare son sempre quelli, soltanto che gli Amerigo Ormea sono più soli, dispersi e confusi (Amerigo Ormea era il nome del protagonista del romanzo del 1963 La giornata dello scrutatore, un intellettuale comunista che serve la causa facendo lo scrutatore al seggio del Cottolengo col compito di controllare che i democristiani non facciano imbrogli nelle fondamentali elezioni del 1953 in cui la sinistra riuscì a sventare l’approvazione della “legge truffa”, legge elettorale maggioritaria che invece poi è stata negli anni ’90 proposta proprio dal centrosinistra e che ora con l’Italicum viene ampiamente superata in truffaldinità).

Il 19 settembre 1985 se ne andava Italo Calvino, scrittore mai passato di moda, ormai un classico. Dati i tempi smemorati però è il caso di ricordare qualche tratto essenziale della biografia politica e la distanza etica ed estetica dall’eterna Italietta che non ha mai smesso di combattere e di raccontare. Il nostro paese è cambiato molto ma a comandare son sempre quelli, soltanto che gli Amerigo Ormea sono più soli, dispersi e confusi (Amerigo Ormea era il nome del protagonista del romanzo del 1963 La giornata dello scrutatore, un intellettuale comunista che serve la causa facendo lo scrutatore al seggio del Cottolengo col compito di controllare che i democristiani non facciano imbrogli nelle fondamentali elezioni del 1953 in cui la sinistra riuscì a sventare l’approvazione della “legge truffa”, legge elettorale maggioritaria che invece poi è stata negli anni ’90 proposta proprio dal centrosinistra e che ora con l’Italicum viene ampiamente superata in truffaldinità).

All’esame di stato proprio l’anno scorso è stata proposta agli studenti una traccia per la prova di italiano sulla Resistenza con la citazione di un brano di Italo Calvino che oltre che scrittore fu partigiano sul serio e nei Sentieri dei nidi di ragno raccontò la Resistenza in una maniera certo non agiografica e retorica (non a caso fu poi lui a valorizzare per primo Fenoglio).

In un’Italia in cui comunismo è diventata una parolaccia e l’equiparazione col nazismo probabilmente maggioritaria soprattutto tra i più giovani è bene ricordare che Calvino fu non solo partigiano ma anche comunista. Comunista militante.

IL COMUNISMO DI CALVINO

Alla parola «comunismo» (…) capita che ognuno, secondo le proprie cognizioni ed esperienze, è portato ad attribuire valori diversi o magari contrastanti, e allora resterebbe da precisare ancora, definire il ruolo di quel partito in quella situazione, nell’Italia di quegli anni, e il modo di Amerigo nello starci dentro (…)

(…) Ad Amerigo la complessità delle cose alle volte pareva un sovrapporsi di strati nettamente separabili, come le foglie d’un carciofo, alle volte invece un agglutinamento di significati, una pasta collosa. Anche nel suo dirsi «comunista» (e nel percorso che, per designazione del suo partito, egli compiva in quest’alba umida come una spugna) non si distingueva fin dove arrivasse un dovere tramandato di generazione in generazione (tra i muri di quegli edifici ecclesiastici Amerigo si vedeva – un po’ ironicamente e un po’ sul serio – nella parte d’un ultimo anonimo erede del razionalismo settecentesco – sia pur solo per un esiguo resto di quell’eredità mai saputa far fruttare nella città che tenne Giannone in ceppi) e fin dove lo sbocco in un’altra storia, vecchia appena d’un secolo ma già irta d’ostacoli e passi obbligati, l’avanzata del proletariato socialista (allora era attraverso le «contraddizioni interne della borghesia» o l’«autocoscienza della classe in crisi» che la lotta di classe era arrivata a smuovere anche l’ex borghese Amerigo), o meglio la più recente – d’una quarantina d’anni soltanto – incarnazione di quella lotta di classe, dacchè il comunismo era diventato potenza internazionale e la rivoluzione s’era fatta disciplina, preparazione a dirigere, trattativa da potenza a potenza anche dove non si aveva il potere (attraeva dunque anche Amerigo questo gioco di cui molte regole parevano fissate e imperscrutabili e oscure ma molte si aveva il senso di partecipare a stabilirle), oppure, all’interno di questa partecipazione al comunismo, era una sfumatura di riserva sulle questioni generali, che spingeva Amerigo a scegliere i compiti di partito più limitati e modesti come riconoscendo in essi i più sicuramente utili, e anche in questi andando sempre preparato al peggio, cercando di serbarsi sereno pur nel suo (altro termine generico) pessimismo (in parte ereditario anche quello, la sospirosa aria di famiglia che contraddistingue gli italiani della minoranza laica, che ogni volta che vince s’accorge d’aver perso), ma sempre in linea subordinata a un ottimismo altrettanto e più forte, l’ottimismo senza il quale non sarebbe stato comunista (allora bisognava dire, prima: un ottimismo ereditario, della minoranza italiana che crede d’aver vinto ogni volta che perde; cioè l’ottimismo e il pessimismo erano, se non la stessa cosa, le due facce della stessa foglia di carciofo), e, nello stesso tempo, al suo opposto, il vecchio scetticismo italiano, il senso del relativo, la facoltà d’adattamento e attesa(cioè il nemico secolare di quella minoranza: e allora tutte le carte tornavano a imbrogliarsi perchè chi parte in guerra contro lo scetticismo non può essere scettico sulla sua vittoria, non può rassegnarsi a perdere, altrimenti s’identifica col suo nemico), e sopra a tutto l’aver capito finalmente quel che non ci voleva poi tanto a capire: che questo è solo un angolo dell’immenso mondo e che le cose si decidono, non diciamo altrove perchè altrove è dappertutto, ma su una scala più vasta (e anche in questo c’erano ragioni di pessimismo e ragioni d’ottimismo, ma le prime venivano alla mente più spontanee).

L’amico Paolo Spriano, lo storico per eccellenza del PCI, ci ha lasciato il profilo di Un Calvino rivoluzionario nella bella raccolta Le passioni di un decennio (1946-1956) che oggi è possibile comprare solo su ebay (un brutto segno dei tempi!). Conviene anche ricordare che quei comunisti non erano certo fanatici esecutori di ordini provenienti da Mosca nè particolarmente affezionati ai gulag e alla Ceka come vorrebbero dipingerli. Proprio Calvino descrisse più volte magistralmente lo stato d’animo di tanti tra quei comunisti negli anni cinquanta e i loro sentimenti contrastanti pur nella fedeltà alla prima rivoluzione socialista vittoriosa e al paese che aveva sconfitto Hitler:

«Noi comunisti italiani eravamo schizofrenici. Sì, credo proprio che questo sia il termine esatto. Con una parte di noi eravamo e volevamo essere i testimoni della verità, i vendicatori dei torti subiti dai deboli e dagli oppressi, i difensori della giustizia contro ogni sopraffazione. Con un’altra parte di noi giustificavamo i torti, le sopraffazioni, la tirannide del partito, Stalin, in nome della Causa. Schizofrenici. Dissociati. Ricordo benissimo che quando mi capitava di andare in viaggio in qualche paese del socialismo, mi sentivo profondamente a disagio, estraneo, ostile. Ma quando il treno mi riportava in Italia, quando ripassavo il confine, mi domandavo: ma qui, in Italia, in questa Italia, che cos’altro potrei essere se non comunista? Ecco perché il disgelo, la fine dello stalinismo, ci toglieva un peso terribile dal petto: perché la nostra figura morale, la nostra personalità dissociata, finalmente poteva ricomporsi, finalmente rivoluzione e verità tornavano a coincidere. Questo era, in quei giorni, il sogno e la speranza di molti di noi».

Da decenni viene rimproverato a chi fu a quell’epoca comunista o socialista di essere stato stalinista (le ragioni di quella così larga adesione le ha sinteticamente descritte Eric Hobsbawm) e di conseguenza in qualche maniera complice ecc. Ma quei comunisti andavano in crisi, si ponevano in maniera lacerante le questioni poste dalla contraddizione tra i fini di liberazione del loro movimento e i concreti e tragici fatti storici. Si dilaniavano nel dubbio che certi errori e orrori che man mano emergevano fossero o meno davvero frutto solo di necessità storiche o indispensabili per il raggiungimento dei nobili fini ultimi, erano abituati a pensare che se credi in qualcosa hai il dovere di sacrificarti e trovare gli strumenti più adeguati per provare a cambiarlo il mondo. C’era anche questo nell’accettazione del modello di disciplina – e nel fascino che esercitava – della Terza Internazionale sempre più gerarchicamente accentuato nella fase stalinista. Ancora tanti decenni dopo l’antistalinista Calvino rivendicava il proprio stalinismo, intendendo con quel termine un certo costume, un certo modo di intendere la vita, l’impegno, il lavoro di scrittore e intellettuale.

Forse la politica resta legata nella mia esperienza a situazione limite: un senso di necessità inflessibile e una ricerca del diverso e del molteplice in un mondo di ferro. Allora finirò per dire: se sono stato (pur a mio modo) stalinista non è stato per caso. Ci sono componenti caratteriali proprie di quell’epoca, che fanno parte di me stesso: non credo a niente che sia facile, rapido, spontaneo, improvvisato, approssimativo. Credo alla forza di ciò che è lento, calmo, ostinato, senza fanatismi né entusiasmi. Non credo a nessuna liberazione né individuale né collettiva, che si ottenga senza il costo di un’autodisciplina, di un’autocostruzione, d’uno sforzo. Se a qualcuno questo mio modo di pensare potrà sembrare stalinista, ebbene, allora non avrò difficoltà ad ammettere che in questo senso un po’ stalinista lo sono ancora. [Italo Calvino, Sono stato stalinista anch’io? “La Repubblica”, 16-17 dicembre 1979]

Quei comunisti e socialisti vissero drammaticamente le contraddizioni della propria parte lasciando testimonianze che non a caso hanno prodotto molte delle pagine più significative del Novecento. Che differenza con i cinici intellettuali, politici, giornalisti, commentatori conformisti dei tempi presenti in cui non si nota mai una crisi di coscienza per le guerre che si susseguono dal 1989, i massacri neocoloniali, i crimini di cui sono costellati gli ultimi decenni di capitalismo globale che non ha neanche più la scusa di dover fronteggiare la minaccia del comunismo sovietico. Una cosa è certa: dalle fila di questi caporali non uscirà mai un Italo Calvino!

Neanche lontanamente di questi tempi possiamo registrare qualcosa di simile a quel che accadde tra gli intellettuali italiani comunisti e socialisti in quello che poi Ingrao definì l’indimenticabile 1956 con il rapporto di Kruscev al XX congresso del PCUS sui crimini di Stalin e l’invasione dell’Ungheria, il loro impatto enorme nelle coscienze. Calvino fu uno degli intellettuali che allora uscì dal PCI, ma ancora nel 1979 sentiva la necessità di fare i conti con il suo passato.

Io sono uno di quelli che hanno lasciato il partito comunista nel 1956-57 perchè non si destalinizzava abbastanza in fretta. Ma cosa dicevo quando Stalin era vivo e lo stalinismo era accettato senza discussione all’interno dei partiti comunisti? Ero o non ero stalinista anch’io?

Il pathos rivoluzionario, l’Ottobre rosso, Lenin, sono stati per me sempre fantasmi lontani, fatti successi una volta, irrevocabili quanto irripetibili. Ero entrato nella problematica del comunismo al tempo di Stalin ma per motivi di storia italiana, e dovevo fare un continuo sforzo per fare entrare nel mio quadro l’Unione Sovietica. Delle democrazie occidentali m’ero fatto abbastanza presto l’idea d’un passaggio quanto mai sforzato e artificiale e imposto dal di fuori e dall’alto. Per l’URSS pensavo che fosse diverso, che il comunismo, passati gli anni delle prove più dure, fosse diventato una specie di stato naturale, avesse raggiunto una spontaneità, una serenità, una matura saggezza. Proiettavo sulla realtà la semplificazione rudimentale della mia concezione politica, per la quale lo scopo finale era di ritrovare, dopo aver attraversato tutte le storture e le ingiustizie e i massacri, un equilibrio naturale al di là della storia, al di là della lotta di classe, al di là dell’ideologia, al di là del socialismo e del comunismo.

Per questo nel Diario di un viaggio in URSS, che pubblicai nel ’52 sull’ “Unità”, annotavo quasi esclusivamente osservazioni minime di vita quotidiana, aspetti rasserenanti, tranquillizzanti, atemporali, apolitici. Questo modo non monumentale di presentare l’URSS mi pareva il meno conformista. Invece la mia vera colpa di stalinismo è stata proprio questa: per difendermi da una realtà che non conoscevo, ma in qualche modo presentivo e a cui non volevo dare un nome, collaboravo col mio linguaggio non ufficiale che all’ipocrisia ufficiale presentava come sereno e sorridente ciò che era dramma e tensione e strazio. Lo stalinismo era anche una maschera melliflua e bonaria che nascondeva la tragedia storica in atto. I rombi di tuono del ’56 dissolsero tutte le maschere e gli schermi. [Italo Calvino, Sono stato stalinista anch’io? “La Repubblica”, 16-17 dicembre 1979]

LA FUORIUSCITA DAL PCI

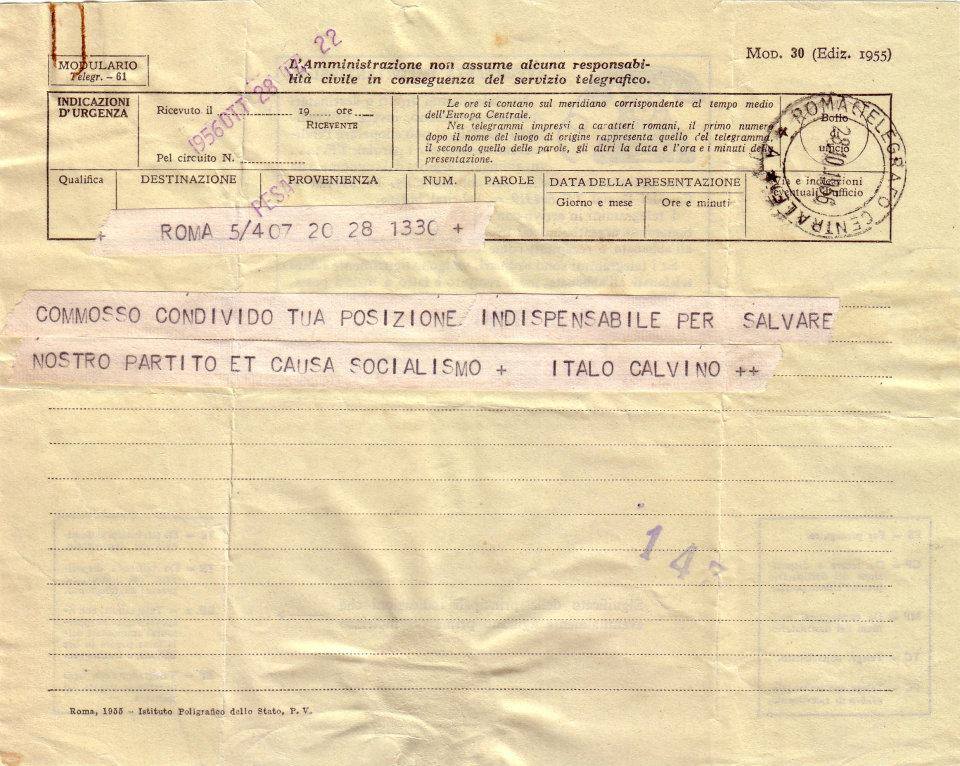

Italo Calvino uscì dal partito nel 1957 inviando una lettera che fu pubblicata sull’Unità, quotidiano su cui scriveva dal 1945 raccontando le lotte operaie o scoprendo la storia dei fratelli Cervi e facendone un mito positivo della Resistenza. Lamentava la prudenza di Togliatti a cui dedicò il celeberrimo racconto La grande bonaccia delle Antille. Una lettera quella di Calvino da leggere e rileggere perchè – non tanto paradossalmente – proprio nella decisione della drammatica separazione testimonia e conferma una scelta di vita. La defini “una lettera d’amore”.

Cari compagni,

devo comunicarvi la mia decisione ponderata e dolorosa di dimettermi dal Partito. Ho rinnovato la tessera del 1957 manifestando dissenso; questo dissenso non si è affatto attenuato col passare dei mesi, tanto che mi sono astenuto da ogni attività di Partito e dalla collaborazione alla sua stampa, perchè ogni mio atto politico non avrebbe potuto non portare traccia del mio dissenso, e cioè costituire una nuova infrazione disciplinare dopo quelle già rimproveratemi. Insieme a molti compagni, avevo auspicato che il Partito Comunista Italiano si mettesse alla testa del rinnovamento internazionale del comunismo, condannando metodi di esercizio del potere rivelatisi fallimentari e antipopolari, dando slancio all’iniziativa dal basso in tutti i campi, gettando le basi per una nuova unità di tutti i lavoratori, e in questo fervore creativo ritrovasse il vigore rivoluzionario e il mordente sulle masse. Sono stato tra chi sosteneva che solo uno slancio morale impetuoso e univoco potesse fare del 1956 veramente l’anno del «rinnovamento e rafforzamento» del Partito, in un momento in cui dalle più diverse parti del mondo comunista ci venivano appelli al coraggio e alla chiarezza. Invece la via seguita dal Pci, nella preparazione e in seguito all’VIII Congresso, attenuano i propositi rinnovatori in un sostanziale conservatorismo, ponendo l’accento sulla lotta contro i cosiddetti «revisionisti» anziché su quella contro i dogmatici, m’è apparsa (soprattutto da parte dei nostri dirigenti più giovani e nei quali riponevamo più speranze) come la rinuncia ad una grande occasione storica. In seguito ho sperato che il tradizionale centrismo della nostra Segreteria garantisse il diritto di cittadinanza nel Partito alle posizioni dei rinnovatori, come lo garantiva di fatto ai più radicali dogmatici. La linea seguita in questi mesi fino all’ultima riunione del Comitato Centrale (particolarmente grave perchè il momento poteva essere nuovamente propizio a un passo avanti, e nulla si è mosso) e la drastica e sprezzante stroncatura del lavoro di ricerca di Antonio Giolitti (cui mi lega una profonda stima e una fraterna solidarietà) mi hanno tolto ogni residua speranza di poter svolgere una funzione utile pur ai margini del Partito. Ho fiducia nel movimento storico che porterà il socialismo, da una forma d’organizzazione accentrata e autoritaria, a forme di democrazia diretta e di partecipazione funzionale della classe lavoratrice e degli intellettuali alla direzione politica ed economica della società. E’ su questa via che il movimento comunista mondiale è spinto a risolvere i suoi problemi, con o senza soluzioni di continuità a seconda delle capacità di rinnovamento dei Partiti comunisti dei vari Paesi. E’ in questo senso che intendo continuare a volgere i miei orientamenti politici. Le passioni del nostro dibattito interno e le prospettive dell’avvenire non m’hanno fatto dimenticare la gravità dell’attuale situazione politica italiana. La mia decisione di abbandonare la qualifica di membro del Partito è maturata soltanto quando ho compreso che il mio dissenso col Partito era divenuto un ostacolo ad ogni mia partecipazione politica. Come scrittore indipendente potrò in determinate circostanze prendere posizione al vostro fianco senza riserve interiori, come potrò lealmente (e sempre conscio dei limiti d’un punto di vista individuale) rivolgervi delle critiche ed entrare in discussione. So benissimo che l’«indipendenza» è termine che può essere illusorio ed equivoco, e che le lotte politiche immediate sono decise dalla forza organizzativa delle masse e non dalle sole idee degli intellettuali; non intendo affatto abbandonare la mia posizione d’intellettuale militante, né rinnegare nulla del mio passato. Ma credo che nel momento presente quel particolare tipo di partecipazione alla vita democratica che può dare uno scrittore e un uomo d’opinione non direttamente impegnato nell’attività politica, sia più efficace fuori dal Partito che dentro. Sono consapevole di quanto il Partito ha contato nella mia vita: vi sono entrato a vent’anni, nel cuore della lotta armata di liberazione; ho vissuto come comunista gran parte della mia formazione culturale e letteraria; sono diventato scrittore sulle colonne della stampa di Partito; ho avuto modo di conoscere la vita del Partito a tutti i livelli, dalla base al vertice, sia pure con una partecipazione discontinua e talora con riserve e polemiche, ma sempre traendone preziose esperienze morali e umane; ho vissuto sempre (e non solo dal XX Congresso) la pena di chi soffre gli errori del proprio campo, ma avendo costantemente fiducia nella storia; non ho mai creduto (neanche nel primo zelo del neofita) che la letteratura fosse quella triste cosa che molti nel Partito predicavano, e proprio la povertà della letteratura ufficiale del comunismo m’è stata di sprone a cercar di dare al mio lavoro di scrittore il segno della felicità creativa; credo d’esser sempre riuscito ad essere, dentro il Partito, un uomo libero. Che questo mio atteggiamento non subirà mutamenti fuori dal Partito, può esser garantito dai compagni che meglio mi conoscono, e sanno quanto io tenga a esser fedele a me stesso, e privo di animosità e di rancori. Vorrei che, considerata la ponderatezza di queste mie dimissioni, mi si evitassero i colloqui previsti dallo Statuto, che non farebbero che incrinare la serenità di questo commiato. Vi chiedo di pubblicare questa lettera sull’Unità perché il mio atteggiamento sia chiaro ai compagni, agli amici, agli avversari. Vorrei rivolgere un saluto ai compagni che nei loro settori di lavoro lottano per affermare giusti principi, e anche a quelli più lontani dalle mie posizioni che rispetto come combattenti anziani e valorosi e al cui rispetto, nonostante le opinioni diverse, tengo immensamente; e a tutti i compagni lavoratori, alla parte migliore del popolo italiano, dei quali continuerò a considerarmi il compagno.

Torino, 1 agosto 1957

CORRISPONDENTE OPERAIO

Calvino fu anche un grande corrispondente operaio. Non è male rileggere un articolo del 1948 scritto da Calvino per l’Unità, tre storie operaie da un inviato di eccezione:

Alle Acciaierie delle Ferriere. Gli «scriccatori» hanno un lavoro duro. Tutto il giorno col pesante martello pneumatico tra le braccia, che sussulta, che vibra, che tiene braccia e petto in un continuo «ballo di San Vito», con le gambe piantate salde per trattenere i balzi dello strumento e piegate sui ginocchi perché la punta d’acciaio morda nei lingotti che scorrono bassi sulla linea. La «scriccatura» è l’eliminazione delle «cricche» ossia dei difetti di fusione delle «billette» o lingotti. e la «billetta» presenta un nodo, una bolla, un’escrescenza, la si fa vorticare l’urlante, divoratrice punta del martello: intanto la teoria dei lingotti scorre impassibile sulla linea.

Gli «scriccatori», abituati a quel lavoro insieme di forza e di precisione, sono tipi ostinati e pignoli, amano le cose nette come i lingotti senza scorie.

Un giorno vengono in reparto i cronometristi. Brutto segno — pensano gli operai —, quando cominciano a prendere i tempi bisogna aspettarsi sempre il peggio. Dicono ci sia stata una modifica alla linea: le operazioni dovrebbero esser facilitate e i 450 chili all’ora di materiale prodotto dovrebbero esser superati. I cronometristi sono qui per fare i nuovi calcoli.

Gli «scriccatori» lavorano, guardinghi. Tra le «billette», si sa, ci sono quelle con difetti e quelle senza, che passano via tranquille, senz’esser sottoposte al martello pneumatico. Quel mattino, va a sapere, erano tutte «billette» lisce come petali di rosa. La produzione filava via d’incanto.

Una voce corse pel reparto: «Attenti! Qui c’è un trucco! Hanno messo in linea una scorta di lingotti buoni! Vogliono fregarci!».

Difatti, dal calcolo dei cronometristi, la produzione oraria andava portata a 900 chili all’ora: raddoppiata, nientemeno. E di lì a poco, scomparsi i cronometristi, sulla linea ricominciarono a scorrere lingotti con «cricche» grosse come teste di neonato. Come facevano a corrergli dietro coi martelli, a quel ritmo? Era un inferno. Il reparto scese in sciopero.

Non fu sciopero da poco. Quel che è calcolato coi cronometri è legge, dice la Direzione. Ma intanto i martelli neumatici stavano fermi, tetterò fermi diciannove giorni. Finché non l’ebbero vinta. Si rifecero i conti senza trucchi sfacciati, i lingotti ripresero a passare sulla linea a un ritmo normale, e i martelli pneumatici a cantare, liberatori d’ogni impurità.

…

Alla Grandi Motori poco tempo fa morì un operaio. Era stato un uomo sfortunato. Già era cieco d’un occhio per una disgrazia sul lavoro. Era addetto al caricamento degli elevatori della fonderia: riempiva di creta i carrelli che salgono su per la catena.

La fonderia era un’officina nuova, inaugurata da due mesi. Agli operai era stato tolto il cottimo della vecchia fonderia e non era ancora stato stabilito quello nuovo; venivano pagati sulla media aziendale.

Il caposquadra era un negriero. Apparteneva a quella triste genia che un posto di comando trasforma in aguzzini, e che sono per natura destinati a fare da strumento ai poteri dispotici. Urlava, sopra lo sferragliare delle macchine, insultava, inveiva.

Frastornato da quegli urli, l’operaio cieco da un occhio sgobbava a caricare di terra rossa i carrelli. Ma nell’elevatore, la terra ogni tanto cadendo dai carrelli finisce tra i denti della catena e la fa scivolare. Allora erano nuovi insulti del capo. L’operaio orbo, per prevenire una di queste fermate, volle pulire la cinghia mentre la macchina era in moto, e si ficcò in uno stretto vano sotto la macchina. Forse fu il ferro con cui voleva spinger via la creta che restò impigliato nella cinghia e lui cercò di riprenderlo a ogni costo per non fermare la macchina, e fu trascinato dentro; forse per l’occhio cieco non riuscì a calcolare bene i suoi movimenti in quello stretto spazio: sta di fatto che la cinghia lo prese sotto e lo uccise.

Gli operai si fermarono, quel giorno. C’era un’atmosfera di spavento. L’indomani ripresero il lavoro abbattuti, a nervi tesi. Il capo sentiva che quel giorno non andava, che non riusciva a affermare la sua autorità, e, apprensivo di natura come sono di solito quei tipi, già temeva d’averla persa per sempre. Perciò non vedeva l’ora di forzare la mano, di riprendere le redini: al primo appiglio che ebbe, si lanciò a gridare contro un operaio, lo insultò. Si fermò tutta l’officina.

Non fu un arresto momentaneo. Continuò in un lungo sciopero. La Direzione fu costretta a riconoscere la ragione degli operai, chiese loro un rapporto dettagliato sulle prepotenze del caposquadra, accettò di trattare sui cottimi, di fissare le paghe di posto. Sarebbe una storia a lieto fine, questa, se ogni volta che guardano alle tazze dell’elevatore, agli operai non venisse da piangere.

…

La terza storia che voglio raccontare è un episodio individuale. Un vecchio operaio della Mirafiori sta per compiere i trent’anni d’anzianità Fiat: potrà ritirarsi non solo con l’irrisoria pensione della Previdenza Sociale, ma anche con le quindicimila al mese del «premio di fedeltà». L’indomani c’è sciopero generale. Il suo caposquadra lo prende da parte, gli dice: «Guarda, se vuoi un consiglio, domani vieni a lavorare. Ormai, a te che te ne importa? Tra poco vai in pensione. Se scioperi, ti licenziano adesso e perdi il premio di fedeltà…». Il vecchio ci pensa su, la notte si rigira nel letto. È uno che non s’è mai tirato indietro, uno che sa che tutto quello che gli operai hanno — anche quello che pare concessione ei padroni — ce lo si è guadagnati lottando. Certo, oggi, ormai… alla vigilia d’andare in pensione… giocarsi così quell’unico sostentamento per gli ultimi suoi anni…

Indeciso, il mattino s’awia alla Mirafiori, con la borsa in mano, come sempre. Si ferma a guardare sul piazzale. Incontra i suoi compagni di reparto. «Parin, dove vai? Non sai che c’è lo sciopero?».

«Ma — dice il vecchio — il mio è un caso speciale, sentite un po’…».

Ma gli operai non gli danno retta, hanno altro da pensare, e continuano nelle loro discussioni sullo sciopero.

Il vecchio sta alle loro calcagna, ascolta, ogni tanto cerca di richiamare l’attenzione di qualcuno: «Ma nel mio caso, sapeste…».

Alla fine, dopo un’ultima occhiata alla fabbrica, grida: «Oh, diavolo! Per quei quattro soldi! In trent’anni non mi son mai venduto, mi devo vendere adesso? Sciopero anch’io! Solo se si fa così lo sciopero riesce e non è licenziato nessuno!».

E così è andata, difatti.

CALVINO CON DI VITTORIO NEL 1956

Il Calvino che racconta la dignità della coscienza di classe e della lotta operaia, deplorando quella “triste genia che un posto di comando trasforma in aguzzini, e che sono per natura destinati a fare da strumento ai poteri dispotici”, e che all’antitesi operaia dedicherà un fondamentale saggio sul Menabò di Vittorini nel 1964, si ritrovò naturaliter a sostenere le posizioni del segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio nel 1956 contro l’invasione dell’Ungheria.

Al contrario del PCI la segreteria della Cgil si espresse in maniera netta contro l’invasione “sovietica”:

“La Segreteria confederale ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la condanna storica e definitiva di metodi di governo e di direzione politica ed economica antidemocratici, che determinano il distacco fra dirigenti e masse popolari. Il progresso sociale e la costruzione di una società nella quale il lavoro sia liberato dallo sfruttamento capitalistico, sono possibili soltanto con il consenso e con la partecipazione attiva della classe operaia e delle masse popolari, garanzia della più ampia affermazione dei diritti di libertà, di democrazia e di indipendenza nazionale” (segnalo Michele Pistillo, Di Vittorio e il 1956, dalla rivolta ungherese all’VIII congresso).

Paolo Spriano ha riferito che nella riunione della cellula del PCI dell’Einaudi (il PCI aveva un’organizzazione di partito anche dentro le case editrici!) Calvino approvò un ordine del giorno in cui si chiedeva la rimozione di Togliatti da segretario e ricorda che Calvino gli disse che “l’uomo su cui puntare gli risultava essere Di Vittorio” (segnalo anche Michele Pistillo, Togliatti e Di Vittorio: dissensi e divergenza sui fatti d’Ungheria).

L’UNICO PARTITO POSSIBILE

Come ha ricordato Gabriele Pedullà la sua presa di distanza dal PCI non porterà mai Calvino su posizioni anticomuniste e neanche a confezionare giudizi ingenerosi verso il partito comunista, anche quello degli anni dello stalinismo. Credo che abbia ragione nel dire che Italo Calvino rimase sempre un militante comunista, aggiungerei italiano.

Lo conferma la dichiarazione di voto per il PCI, ripresa dalla rivista «Nuova Società», che L’Unità pubblicò sabato 26 maggio 1979 con il titolo “L’unico partito possibile”.

Io voto scheda bianca. Almeno dico a tutti che voto scheda bianca. È il mio solo modo di protestare contro queste elezioni che non risolveranno niente.

L’occasione dell’unità nazionale della passata legislatura che poteva servire almeno per gettare le basi di qualcosa di positivo è stata sprecata. Va bene che tutto è stato fatto per impedire uno sviluppo positivo e che l’uccisione di Moro ha dato subito i frutti voluti da quelli che l’hanno architettata, che possono essere molti. Ma già il fatto che le possibilità di sviluppo si basassero sull’esile filo della politica condotta da un uomo indica una debolezza sostanziale.

Il partito comunista, che resta la forza più responsabile e con più senso della realtà, ha nutrito troppo poco la sua politica di proposte concrete e ha subordinato troppo tutto alla tenuta dello schieramento mentre avrebbe doluto puntare i piedi fin da principio su una serie di punti fondamentali (mi rendo conto che anch’io sto facendo dei discorsi generici, ma siamo annegali in questa genericità veramente pestilenziale).

Oggi tutti sembrano d’accordo nell’affrontare un argomento che fino a ieri era tabù, cioè quello di rendere più efficiente il sistema politico anche attraverso riforme elettorali. Però questo doveva essere fatto in un clima di unità nazionale e se l’unità non continua non so come si risolva. Insomma la mia sarà una scheda bianca anche se poi all’ultime momento mi verrà da tracciare un piccolo segno sul simbolo di quello che resta l’unico partito possibile.

CALVINO SU PANZIERI, FORTINI E LA “NUOVA SINISTRA”

In una lettera del 1972 Calvino chiariva la sua distanza dalle elaborazioni della “nuova sinistra” che dai primi anni sessanta aveva sviluppato una critica da sinistra del PCI:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.