Durante gli anni 1945-1965 (mi riferisco all’Europa), c’era un modo di pensare ritenuto corretto, un preciso stile del discorso politico, una precisa etica dell’intellettuale.

Durante gli anni 1945-1965 (mi riferisco all’Europa), c’era un modo di pensare ritenuto corretto, un preciso stile del discorso politico, una precisa etica dell’intellettuale.

Bisognava avere familiarità con Marx, non lasciare che i sogni vagabondassero troppo distanti da Freud, trattare i sistemi di segni “il significante“ col più grande rispetto.

Queste erano le tre condizioni che rendevano accettabile quella singolare occupazione che consiste nello scrivere e nell’enunciare una parte di verità su di sé e sulla propria epoca.

Poi giunsero cinque anni brevi, appassionanti, cinque anni di gioie ed enigmi. Alle porte del nostro mondo il Vietnam, ovviamente, e il primo grande colpo inferto ai poteri costituiti. Ma cosa stava accadendo esattamente così addentro le nostre mura? Un amalgama di politica rivoluzionaria e anti-repressiva?

Una guerra condotta su due fronti “ lo sfruttamento sociale e la repressione psichica? Un aumento della libido modulato dal conflitto di classe? È possibile. In ogni modo, è attraverso quest’interpretazione familiare e dualista che si è preteso spiegare gli eventi di quegli anni. Il sogno che aveva affascinato, tra la Prima Guerra mondiale e l’avvento del fascismo, le frazioni più utopiste d’Europa “la Germania di Wilhelm Reich e la Francia dei surrealisti“ era tornato ad abbracciare la realtà stessa: Marx e Freud illuminati dalla medesima incandescenza. Ma è accaduto proprio questo? È stata davvero una ripresa del progetto utopico degli anni Trenta, sul piano, stavolta, della pratica storica? O c’è stato, al contrario, un movimento verso delle lotte politiche che non si conformavano più al modello prescritto dalla tradizione marxista, verso una esperienza e una tecnologia del desiderio che non erano più freudiani? Sono stati branditi di certo i vecchi stendardi, ma la lotta si è spostata e ha conquistato nuove zone. Continue reading Michel Foucault: Introduzione alla vita non fascista

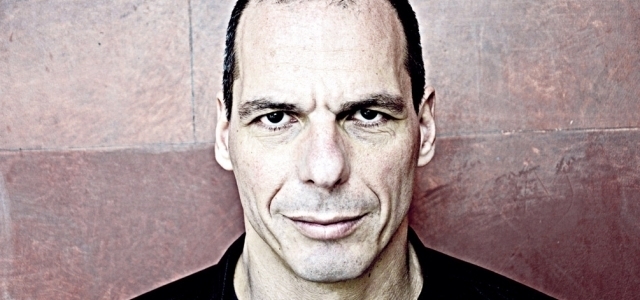

Il neoministro Yanis Varoufakis è diventato in pochi giorni una sorta di icona pop , il personaggio più noto accanto a Alexis Tsipras del governo di Syriza. Vi propongo grazie a Federico Vernarelli la traduzione di un suo lungo intervento che aiuta a comprendere il suo punto di vista sulla crisi e sui compiti della sinistra radicale in Europa. Il testo originale lo trovate sul blog di Varoufakis. Segnalo che l’editrice Asterios ha meritoriamente pubblicato in Italia il libro di Varoufakis Il Minotauro Globale. Buona lettura!

Il neoministro Yanis Varoufakis è diventato in pochi giorni una sorta di icona pop , il personaggio più noto accanto a Alexis Tsipras del governo di Syriza. Vi propongo grazie a Federico Vernarelli la traduzione di un suo lungo intervento che aiuta a comprendere il suo punto di vista sulla crisi e sui compiti della sinistra radicale in Europa. Il testo originale lo trovate sul blog di Varoufakis. Segnalo che l’editrice Asterios ha meritoriamente pubblicato in Italia il libro di Varoufakis Il Minotauro Globale. Buona lettura!

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a digg Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a digg](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/digg.png)

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Technorati Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Technorati](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/technorati.png)

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Yahoo My Web Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Yahoo My Web](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/yahoo_myweb.png)

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Google Bookmarks Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Google Bookmarks](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/google.png)

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a FaceBook Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a FaceBook](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/facebook.png)

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Twitter Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a Twitter](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/twitter.png)

![Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a FriendFeed Aggiungi 'Yanis Varoufakis: Confessioni di un marxista irregolare [testo completo]' a FriendFeed](http://www.maurizioacerbo.it/blogs/wp-content/plugins/social-bookmarking-reloaded/friendfeed.png)